Содержание:

- Что такое каприз: прихоть или способ общения

- Почему ребенок капризничает

- Как распознать причину каприза и помочь ребенку

- Практические рекомендации для воспитателей

Когда капризы в группе происходят день за днем, даже самый спокойный воспитатель начинает выгорать. Кажется, что все уже пробовали: говорить мягко, быть тверже, отвлекать, уговаривать, но поведение не меняется. Усталость накапливается, появляется тревога и чувство, что ничего не работает.

В статье разбираемся, как выйти из этого замкнутого круга: что на самом деле стоит за капризами, как поддерживать детей в моменте и выстроить условия, чтобы им было легче справляться с эмоциями.

Что такое каприз: прихоть или способ общения

Каприз — это поведение, которое кажется взрослым нелогичным. Например, ребенок наотрез отказывается есть из желтой тарелки, требует надеть носки определенного цвета или не дает застегнуть куртку. Родители и педагоги думают, что это обычная прихоть или упрямство. Они часто воспринимают такое поведение как попытку манипулировать или проверить границы.

На самом деле каприз — способ ребенка сообщить о своем состоянии: что он устал, перевозбудился, тревожится или ему просто неудобно. У маленьких детей еще нет нужных слов, с помощью которых они могут объяснить, что происходит. Поэтому малыши говорят телом и поведением.

Например, мамы двухлетних детей часто сталкиваются с ситуацией, когда ребенок сначала смеется и играет, а через пять минут — кричит, кусается, падает на пол. Это похоже на истерику на ровном месте. Но причина всегда есть, просто родитель не понимает ее, а малыш не может сформулировать.

Это значит, что каприз — не способ вывести из себя взрослого, а сигнал: ребенку трудно, он не справляется. Поэтому родителю или педагогу нужно понять, что стоит за реакцией, и помочь с этим справиться.

.jpg)

Маленький ребенок не всегда отличает, когда он злится, а когда ему просто неудобно, поэтому любой дискомфорт превращается в телесную реакцию. Источник — нейросеть Dall-E

Почему ребенок капризничает

В большинстве случаев за капризом стоит неумение справиться с внутренним состоянием: усталостью, разочарованием, возбуждением или тревогой. У маленьких детей саморегуляция еще не сформирована. Это значит, что:

- они плохо понимают, что именно чувствуют;

- не умеют управлять эмоциями и реакциями тела;

- не знают, как попросить о помощи иначе, кроме как через поведение.

Вот несколько причин, по которым дети чаще всего капризничают:

|

Причина |

Как проявляется |

|

Переутомление |

В жизни ребенка много впечатлений, активностей, шума, поэтому психика не справляется |

|

Голод или дискомфорт |

Малышу жарко, давит одежда или хочется пить — он этого не говорит, но может показать |

|

Фрустрация |

Что-то не получилось, например, не дали желаемое, пришлось долго ждать, то есть ребенку трудно пережить гнев, обиду или разочарование |

|

Потребность во внимании |

Малыш нуждается в этом особенно в переходные моменты: перед сном, после разлуки с родителями, в непривычной обстановке. Он капризничает, чтобы проверить, рядом ли взрослый |

|

Изменения |

Переезд, новая группа в детском саду, развод родителей — любые резкие перемены в жизни могут выбить ребенка из равновесия |

Малыш не умеет управлять эмоциями как взрослые. Он реагирует так, как способен на своем уровне развития, поэтому важно понять источник поведения. Чем лучше считываются типичные причины капризов, тем быстрее можно предотвратить срыв или мягко его прожить вместе с ребенком.

Как распознать причину каприза и помочь ребенку

Вот три вопроса, которые помогают быстро сориентироваться в причине каприза:

- Что происходило перед капризом? Например, громко играла музыка, ребенок поссорился с другим малышом или много бегал, прыгал, кувыркался.

- Что он чувствует? Допустим, усталость, скуку, тревогу, злость.

- Как обычно реагирует в похожих ситуациях? К примеру, начинает кричать, разбрасывает вещи, дерется.

Ситуация из жизни: трехлетний ребенок каждый вечер устраивает истерику перед сном, поэтому мама с трудом укладывает его. Родители не понимают причины. После наблюдений они выясняют, что за час до сна приходит папа, которого долго не было дома. Время с ним — радостное, но возбуждение накапливается, и малыш просто не может быстро переключиться. После того как к вечернему ритуалу подключился папа и начал читать ребенку книжку, истерики прекратились.

Как помочь в моменте:

- Сохраняйте спокойствие. Ребенок считывает эмоциональный фон быстрее, чем слова, поэтому громкий тон, раздражение или игнорирование только усилят стресс.

- Дайте опору. Проговорите, что вы видите: «Ты злишься, потому что не получилось», «Тебе обидно, что игру прервали», «Ты злишься, потому что тебе не дали машинку», «Похоже, ты устал, давай присядем».

- Если позволяет обстановка — отведите в спокойное место. Иногда смена фона помогает быстрее вернуться в ресурс.

Когда ребенок капризничает, важно не давить, а говорить спокойно и понятно. Если взрослый остается рядом и помогает, малыш быстрее успокаивается.

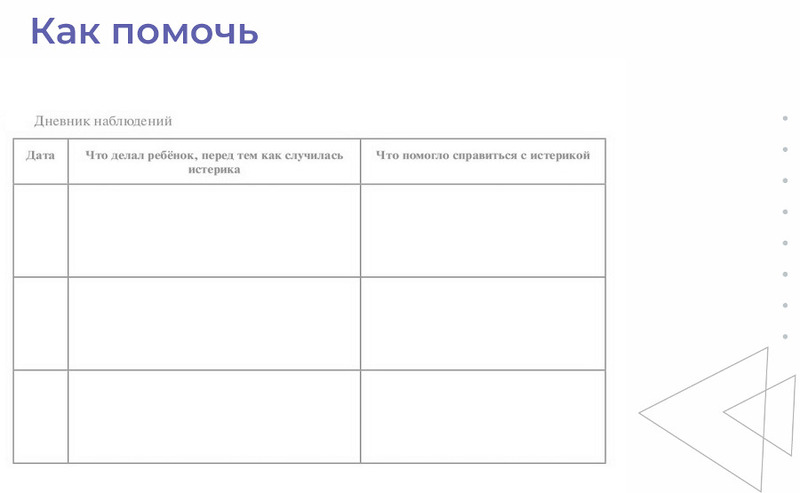

Если капризы повторяются, полезно завести простой дневник наблюдений: дата, событие перед капризом, как отреагировал, что помогло. Источник — нейросеть Dall-E

Практические рекомендации для воспитателей

Чтобы капризов было меньше, нужно системно выстраивать среду, в которой детям легче справляться с собой. Вот несколько конкретных приемов, которые помогут воспитателю в группе.

- Поддерживайте четкий распорядок дня. Детям легче соблюдать правила, когда они знают, что их ждет. Если каждый день после завтрака они идут на прогулку, то чувствуют себя спокойнее. Но когда распорядок меняется без предупреждения, допустим, сегодня дети рисуют перед сном, а завтра вдруг играют в шумные игры, это сбивает ритм, поэтому малыши теряют ориентир и начинают капризничать.

Лучше, если план на ближайшее время педагог озвучивает вслух, например: «Сейчас мы поиграем, потом соберемся и пойдем гулять».

- Делайте плавные переходы между занятиями. Резкая смена деятельности также может вызвать протест, допустим, ребенок увлеченно играет в конструктор, а воспитатель вдруг говорит: «Убираем, идем обедать». Лучше заранее проговаривать, что будет дальше, и давать 1–2 минуты на переключение: «Сейчас мы заканчиваем играть, скоро будет перекус».

- Предлагайте выбор, но в рамках допустимого. Дети лучше включаются в процесс, если чувствуют, что могут на что-то повлиять. Вместо: «Садись сюда» или «Убираем игрушки» лучше сказать: «Хочешь сесть за зеленый или за синий стол?», «Мы убираем игрушки — ты начнешь с кубиков или с машинок?», «Ты будешь лепить или рисовать?»

- Обустройте пространство для отдыха. Иногда ребенку нужно побыть в стороне от активностей, чтобы восстановиться. В группе можно выделить спокойное место: подушку, коврик с книгами или мягкий уголок. Причем дети могут сами придумать название, например, домик спокойствия. Туда можно прийти, чтобы переключиться и побыть в тишине.

Если малыш знает, что у него есть пространство, где ничего не требуют, со временем он начнет туда ходить без напоминаний — просто чтобы перезагрузиться.

Пока выстраиваете правила и режим, не забывайте и про само пространство. Капризов становится меньше, когда дети находятся в группе, где все понятно и доступно: на какой полке взять материалы и чем заняться без указаний взрослых. Такая среда с выделенными зонами помогает малышам чувствовать себя в безопасности.

Например, если в группе заведено правило убирать игрушки вместе перед прогулкой, оно должно действовать каждый день. Даже если кто-то сегодня капризничает или не в настроении — правило остается прежним. Это дает детям ощущение надежности: мир предсказуем, и взрослый держит слово.

Допустим, ребенок вдруг стал капризничать каждый день. В разговоре с мамой выяснилось, что родители разводятся, и дома он плохо спит. Это дало воспитателю понимание, что нужно мягко скорректировать подход: добавить больше спокойных занятий, снизить требования и еще больше поддерживать, что ребенку стало немного легче.

Капризы — часть взросления. Если взрослые реагируют спокойно, стараются понять причину срыва и создают понятную, поддерживающую среду, со временем ребенок учится справляться с эмоциями сам.

Материалы по теме:

- Топ 5 ошибок воспитателей в организации дисциплины в группе

- Наказания в детском саду: какие применяют в современном мире

- Как снизить тревожность ребенка с помощью песочной терапии

Иллюстрация: Александр Митин

.jpg)

.jpg)