Содержание:

- Нейросеть как новый инструмент обучения

- Где важно отличать работу ученика от текста ИИ

- Какие признаки текста, созданного нейросетью

- Как проверить, что работу написала нейросеть

- 4 популярных сервиса для проверки на ИИ

- Как превратить проверку в обучающий момент

На проверку попадает сочинение, и все вроде бы верно: грамотный язык, четкая структура, ни одной ошибки. Но есть ощущение, что перед вами не ученик, а кто-то другой. Все чаще этим «кем-то» оказывается нейросеть. Для школы это не проблема, а новый вызов. Педагогу теперь важно и научить детей писать, и показать, как правильно использовать ИИ, чтобы чужой текст превратился в собственный опыт и знание.

Нейросеть как новый инструмент обучения

Появление нейросетей изменило привычный процесс обучения так же, как когда-то калькулятор изменил уроки математики. Раньше школьнику нужно было искать материалы в книгах или интернете, а теперь достаточно задать вопрос ИИ — и получить готовый текст. На первый взгляд это похоже на упрощение и даже на «списывание». Но на самом деле речь идет о новом инструменте, который требует навыков не меньше, чем привычные учебники.

Сформулировать четкий запрос. Если написать просто «Сделай реферат про воду», система выдаст общий текст со всем известными фактами. А вот если уточнить: «Сделай краткий обзор использования воды в энергетике, приведи три примера из разных стран и укажи статистику за последние пять лет», результат будет гораздо информативнее.

Такой опыт учит ребенка конкретизировать задачу и правильно подбирать формулировки. Этот навык, который пригодится и в учебе, и в дальнейшей работе с информацией.

При простом нечетком запросе Chat GPT выдает общий текст без личного мнения. Источник — Chat GPT

Воспринимать критически и проверять факты.. Нейросеть часто пишет грамотно, но может допускать неточности или предлагать штампованные мысли. Когда ученик проверяет и правит такие тексты, он осваивает базовые приемы критического мышления: сопоставление фактов, поиск источников, умение отличить достоверное от сомнительного.

При работе над рефератом ребенок может обнаружить, что ИИ упомянул вымышленную книгу или перепутал даты. Когда ребенок исправляет такие ошибки, он учится разбираться в информации.

Редактировать и дополнять. Сгенерированный текст обычно выглядит как заготовка. Чтобы он стал полноценной работой, ученику приходится дорабатывать его: добавлять примеры из уроков, личный опыт, собственные выводы. Это тренирует навык редактирования и показывает разницу между «чужим» и «своим» текстом. Например, сочинение нейросети о пользе чтения ребенок может дополнить рассказом о книге, которая повлияла именно на него.

Осваивать стиль. Нейросети легко переключаются между официальным, публицистическим или художественным стилем. Если научить детей сравнивать разные версии одного текста, они смогут почувствовать, как стиль влияет на восприятие. На уроке можно предложить задание: попросить ИИ написать вступление в трех вариантах и обсудить, какой из них подходит для школьного сочинения. Такое упражнение помогает развивать языковое чутье.

Строить аргументацию. Часто нейросеть ограничивается общими тезисами вроде «книги развивают воображение». Ученику приходится превращать их в полноценную аргументацию — подкреплять фактами, примерами, личными историями. Это учит доказывать свою позицию и выстраивать логические цепочки. Так ИИ становится не заменой ученику, а стартовой точкой для его собственной мысли.

Если рассматривать нейросеть именно как учебный инструмент, то ее ценность становится очевидной. Она позволяет и сэкономить время, и сформировать навыки, которые будут востребованы во взрослом мире. Ребенок учится работать с информацией, анализировать и отличать поверхностные ответы от глубоких.

Где важно отличать работу ученика от текста ИИ

Не каждая школьная задача требует проверки на «авторство». Но есть ситуации, где особенно важно видеть собственные мысли ребенка.

В первую очередь это проверочные и контрольные работы. Их цель — показать, как ученик усвоил материал и умеет применять знания без подсказок. Если здесь вместо ответа прозвучит текст нейросети, учитель не получит честной картины.

То же касается итоговых проектов, рефератов и эссе. Такие задания учат собирать информацию, выражать личную позицию, приводить примеры, связывать факты с жизненным опытом. Нейросеть дает готовый текст, но без индивидуальности и собственного голоса.

Бывают ситуации, когда учителю важно услышать рефлексию ребенка: как он понял произведение, какой вывод сделал из эксперимента, что считает главным в теме. Это нельзя заменить машинным ответом. Ценность состоит именно в уникальном взгляде ученика, даже если он сформулирован не идеально.

Какие признаки текста, созданного нейросетью

Ни один инструмент не дает стопроцентной гарантии, что работа написана искусственным интеллектом. Но есть набор характерных признаков, которые помогают заподозрить участие нейросети.

- Слишком обобщенные формулировки. Нейросеть часто пишет «правильно», но без конкретики. Текст выглядит гладким, однако в нем мало фактов и деталей.

ИИ хорошо удаются обобщения. В работе может появиться фраза вроде «Книги играют важную роль в развитии человека, так как они помогают узнавать новое и формировать личность». На первый взгляд это верно, но в таких словах нет конкретики.

Школьник же обычно добавляет личный опыт или реакцию: вспоминает конкретное произведение, делится своими мыслями или чувствами. Например, «Когда я читал „Капитанскую дочку“, мне было интересно, как Пушкин описывает честь и дружбу. Это заставило меня задуматься, как я сам поступаю в таких ситуациях». - Шаблонная структура. Искусственный интеллект склонен строить текст по одной схеме: введение — основной тезис — вывод. Параграфы похожи друг на друга, и читатель ощущает «копирку».

Так рождаются тексты вроде «Во-первых, спорт полезен для здоровья. Во-вторых, спорт развивает характер. В-третьих, спорт объединяет людей». Все правильно, но однообразно и без живых связок. Работы детей чаще «ломают» структуру: они перескакивают с мысли на мысль, вставляют примеры из жизни или спорят сами с собой. - Чрезмерно «взрослый» стиль. Иногда нейросеть подбирает слишком академичный язык: «Современное общество переживает динамичные изменения, и роль цифровых технологий в образовании невозможно переоценить». Для семиклассника такая фраза звучит неестественно. Даже если ребенок рассуждает серьезно, он делает это проще: «Сейчас все быстро меняется, и без интернета учиться стало трудно».

- Стерильный текст без ошибок. Школьные работы почти всегда содержат неточности: где-то пропущена запятая, где-то повторилось слово, где-то мысль звучит неровно. В тексте нейросети таких «шероховатостей» нет. Она пишет гладко и безупречно, но именно эта безупречность и настораживает.

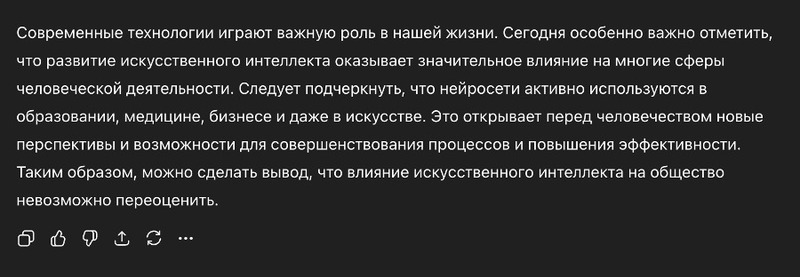

- Повторяющиеся конструкции. Часто в машинных текстах встречаются однотипные обороты: «важно отметить», «следует подчеркнуть», «таким образом, можно сделать вывод». Когда эти фразы появляются через каждые несколько абзацев, работа начинает звучать механически. У школьников обычно больше разнообразия: они вставляют разговорные обороты или привычные речевые «зацепки».

- Много «воды». В текстах нейросетей часто встречаются длинные абзацы, из которых вытекает всего одна мысль. Машина любит повторять одно и то же разными словами, вставлять общие фразы вроде «важно отметить» или «следует подчеркнуть». В итоге текст выглядит объемным, но в нем мало конкретики.

Несмотря на объем, в тексте отражена только одна мысль: искусственный интеллект влияет на разные сферы жизни. Источник — Chat GPT

- Противоречия внутри работы. ИИ не понимает тему так, как человек, а лишь складывает фразы по статистике. Поэтому в начале текста он может утверждать одно, а ближе к концу — писать обратное. Особенно заметно это в длинных сочинениях: нейросеть словно «забывает», о чем говорила пару абзацев назад.

- Безэмоциональный стиль. Тексты, созданные машиной, звучат сухо и формально. В них редко встречается ирония, сарказм или личное отношение. Нейросеть старается быть нейтральной: избегает резких оценок, почти не использует юмор, пишет ровно и безэмоционально. Именно поэтому такие работы кажутся одинаковыми и «стерильными».

Все эти признаки сами по себе не доказывают, что работу написал искусственный интеллект. Но они могут стать поводом мягко уточнить у ребенка: как он готовил текст, что хотел сказать, какие примеры может привести. Такой разговор помогает не «поймать» ученика, а научить его критически относиться к готовым формулировкам и превращать их в собственное высказывание.

Как проверить, что работу написала нейросеть

Работа блестит, как будто ее отредактировал профессор филологии: ни ошибки, ни сбивчивой мысли. Хочется сразу спросить: «Ты сам это написал или тебе помог кто-то умный и электронный?» Но устраивать допрос не нужно. Гораздо полезнее превратить проверку в диалог, где ученик раскрывает свои идеи, а учитель получает шанс увидеть настоящее понимание.

- Попросить пересказать устно. Самый простой и надежный способ — попросить ребенка пересказать основную мысль своей работы. Если текст действительно его, он без труда выделит ключевые идеи и скажет их проще. Когда работа написана нейросетью, ученик может начать путаться или пересказывать фразы почти дословно, не вникать в смысл.

- Задать вопросы о деталях. Хорошо работает прием уточняющих вопросов: какие источники использовал, какие примеры хотел привести, почему выбрал именно эти аргументы. Там, где ребенок писал сам, он обычно вспоминает: «Я нашел статью в учебнике по биологии, там говорилось про пользу физических упражнений». Если же за текстом стоит ИИ, ответы звучат общо и без опоры на конкретные материалы: «Я взял это из интернета, потому что это было важно».

- Обсудить содержание. Разговор по одной из идей текста — еще один способ проверить. Допустим, в работе написано, что «природа является важнейшим условием существования человечества». Учитель может уточнить: «А что для тебя самое ценное в природе?». Ученик, который думал над темой, расскажет о прогулках, любимых местах или опыте похода. Если же текст получен от ИИ, ответ скорее останется на уровне общих слов.

- Практиковаться самим. Пользуйтесь генераторами текстов, экспериментируйте с разными моделями, параметрами, стилями. Чем больше вы будете работать с ИИ, тем скорее научитесь видеть характерные особенности и «артефакты» сгенерированных текстов.

- Использовать специальные сервисы. Онлайн-сервисы для проверки текстов на машинное происхождение работают примерно так же, как программы для антиплагиата. Они не узнают нейросеть напрямую, а анализируют особенности текста и сравнивают их с типичными шаблонами, которые оставляет искусственный интеллект.

4 популярных сервиса для проверки на ИИ

Главная логика проверки связана со статистикой. Алгоритм «читает» работу и смотрит, насколько естественно распределены слова и предложения. В текстах людей обычно встречаются колебания: где-то предложение длиннее, где-то короче, где-то мысль сформулирована неровно или с ошибкой. Нейросеть, наоборот, любит равномерность: предложения похожи по длине, грамматика идеальна, структура повторяется. Именно эту «слишком правильную гладкость» программы отмечают как признак ИИ.

Сервисы также обращают внимание на «словарную температуру» текста. Ученик обычно сочетает сложные и простые слова, а в речи подростков часто встречаются повторы или простые связки вроде «и», «потом», «потому что». Нейросеть же подбирает лексику более равномерно и избегает повторов. Получается стерильный текст — правильный, но без индивидуальности.

Вот какие сервисы можно использовать для проверки:

- Антиплагиат.ру — в системе появился модуль AI Detector, который помимо проверки на заимствования анализирует текст на признаки генерации искусственным интеллектом.

- Text.ru — сервис традиционно использовался для проверки уникальности, но недавно ввел функцию определения «нейросетевых текстов».

- ReText.AI — международный инструмент, доступный и на русском языке. Он проверяет тексты на «машинное авторство» и одновременно помогает доработать их: подсвечивает шаблонные конструкции, указывает на слишком общие формулировки.

- GPTZero — один из первых международных сервисов для школ и университетов. Анализирует длину предложений, частотность слов и выдает вероятность того, что текст создан нейросетью.

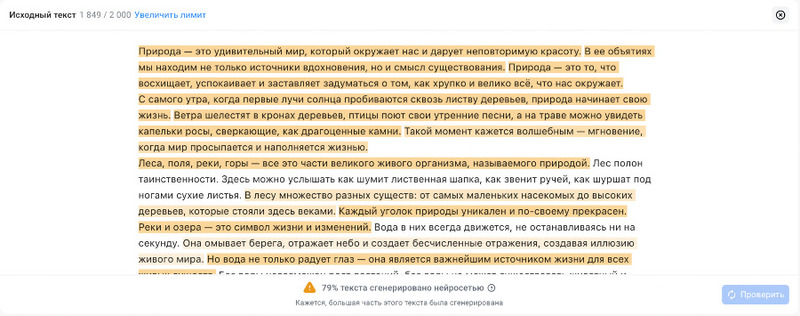

Полностью полагаться на такие сервисы нельзя, потому что они работают с вероятностями, а не с фактами. Алгоритм может принять идеально написанный школьником текст за нейросетевой только из-за ровной структуры или отсутствия ошибок.

Обратная ситуация тоже возможна: если ученик взял текст из ИИ и немного его доработал, система легко спутает его с человеческим. Ошибки чаще возникают на длинных эссе, где машинные и личные фразы переплетаются. Так, один сервис определил, что Конституция США на 92% создана ИИ.

Текст полностью написан ИИ, но сервис показал 79%. Источник: ReText.AI

Как превратить проверку в обучающий момент

Когда в работе видно следы нейросети, у учителя есть два пути: поставить галочку и сделать замечание или превратить ситуацию в урок, который ребенок запомнит. Второй путь полезнее: он показывает ученику, что ИИ — не готовое решение, а инструмент, требующий понимания.

Доработать текст. Вместо сухого «написал не сам» лучше предложить: «Добавь сюда пример из своей жизни» или «Расскажи, как ты это понял на уроке». Если в сочинении о спорте ученик вставит историю о школьных соревнованиях или собственном опыте тренировок, текст сразу оживает. Ребенок чувствует: именно его голос делает работу ценной.

Обсудить запросы. Результат работы нейросети зависит от того, как задан вопрос. Когда дети делятся своими запросами, они начинают понимать: готовый ответ — это черновик, требующий осмысления и доработки. Такой разговор помогает формулировать мысли точнее и критически оценивать текст.

Разобрать сильные и слабые стороны. Совместный анализ текста помогает ученику увидеть его глазами читателя. Учитель может сказать: «Вот здесь мысль ясная и сильная — видно, что ты в ней разбираешься. А вот здесь слишком общее рассуждение, попробуй пояснить через пример». Такая работа превращает нейросетевой текст в черновик для размышлений, а ребенок постепенно учится редактировать и аргументировать.

Нейросети уже стали частью школьной реальности, и в этом нет ничего пугающего. Проверка ученических работ сегодня — это не поиск «обмана», а возможность научить детей важному навыку: работать с текстом осознанно. ИИ может помочь собрать материал и выстроить структуру, но только ученик способен добавить личный опыт, эмоции и собственное понимание.

Задача учителя — не запрещать и не наказывать, а показать, как использовать новые инструменты с пользой. Когда проверка превращается в диалог, ребенок учится формулировать мысли, критически относиться к готовым ответам и превращать их в свой взгляд. Именно эти умения станут для него настоящим капиталом в будущем.

Материалы по теме:

- Как IT-навыки помогают школьникам лучше решать задачи на уроках и в жизни

- 38 профессий будущего: к чему готовить школьников

- 5 креативных упражнений на изучение английского и промты, как их создавать с помощью ИИ

Иллюстрация: Александр Митин